导语

上一篇文章,我们介绍了声学成像技术在电力巡检领域的应用,结尾处提到了几个技术落地过程中亟待解决的问题,其中的首要问题便是缺乏统一的行业技术规范和检测标准,难以全面、准确评估声学成像产品的性能和功能,阻碍了行业的健康发展。本文将以声学成像产品的应用标准现状为切入点,重点讨论影响用户体验和标准制定的声像仪核心性能评价指标,为后续行业内群策群力,共同建立和优化统一的规范标准提供一些思考。

一、声学成像产品的应用标准现状

声学成像仪,也叫空气超声成像仪,一般由传声器阵列、摄像头、阵列信号采集分析单元以及阵列信号分析软件等组成,采用传声器阵列波束形成技术获取指定频段的声源位置,并配合摄像头实时采集视频画面,将声成像动态地呈现在显示器上,可用于气体泄漏、真空泄漏、局放故障点检测,也可用于车厢、船舶气密性检测及机械振动异响定位,具有广阔的应用前景。

随着国内声学成像产品的研发水平、应用研究和销售市场的快速发展,其溯源需求逐渐增多,但相应的技术规范在国内外均属空白,业主面临设备性能无法计量测试的困扰,导致部分国外产品虚报技术指标,入网设备品质良莠不齐。因此,急需建立声学成像产品的相关标准及应用规范,用于规范其自主研发和生产,满足工程应用的计量需求,支撑相关检测服务的开展,助力中国智能制造产业的创新发展。

早在2014至2015年间,国家质检总局就相继发布过两项关于空气超声测量仪器和声源识别定位系统的校准规范。

其中一项是于2014年12月发布,2015年2月17日起正式实施的JJF1496-2014《声源识别定位系统(波束形成法)校准规范》,由浙江省计量科学研究院、浙江工业大学和中国计量科学研究院牵头起草,主要适用于空气中声平面阵列声源识别定位系统(波束形成法)的校准。声源识别定位系统应用于汽车、高铁、舰艇、潜艇、飞机、各种机械设备及家用电器的研制生产,制定国家校准规范有助于规范声源识别定位系统(波束形成法)的技术指标、提高计量精度,为我国制造业水平的提升提供技术支撑。

另一项是于2015年2月发布,2015年4月30日起正式实施的JJF1504-2015《空气超声测量仪校准规范》,适用于频率范围为(20~50)kHz的空气超声测量仪的校准,明确了空气超声测量仪是测量在空气中传播的超声波信号的仪器,主要用于管道、容器气体泄漏的检测。

上述两项校准规范为后续声学成像产品相关标准的制定奠定了基础。2022年10月,依据国家市场监督管理总局下达的“2022年国家计量技术法规文件制定/修订工作有关事项的通知”,由全国声学计量技术委员会归口,深圳市计量质量检测研究院、中国计量科学研究院、浙江省计量科学研究院等单位参与起草的《空气超声成像仪校准规范》进入初步撰写和实验验证阶段,并于2023年8月正式进入报审阶段。

该规范参考了JJF1504—2015《空气超声测量仪校准规范》对测试频率点的规定,对最小成像声压级和指示声压级线性提出了计量性能要求,并参照JJF1496—2014《声源识别定位系统(波束形成法)校准规范》,在计量性能中纳入了定位偏移距离和横向空间分辨力。

此外,由全国信息技术标准化技术委员会归口 ,国家标准化管理委员会主管,中国电子技术标准化研究院、北京市燃气集团有限责任公司 、国家电力投资集团有限公司等单位参与起草的20221811-T-469《信息技术 实时定位 声源成像系统技术规范》也进入征求意见阶段。该规范对于声源成像系统的技术要求(功能和性能)、测试方法等内容均有详细、明确的规定,相较前面提到的几项行业标准更具实操性和可行性,也更贴合当前声学成像产品的应用现状和发展趋势。

二、声学成像仪性能核心评价指标

当前市面上的声学成像产品形态各异,各种设计细节和参数看得人眼花缭乱,客户面对各式各样的产品,经常会产生不少疑问——

64通道与128通道有什么区别?

通道数越多,代表产品性能越好吗?

这款产品的阵列为何要如此设计?

声像仪的尺寸可以做到巴掌那么大吗?

这款设备可以探测多远距离的信号?

……

上述疑问的产生,其实都是因为声学成像仪目前的性能评价指标模糊不清,行业内缺乏统一的评价标准,使大众认知陷入了盲区和误区。

多年来,联丰迅声立足声学AI检测领域,在声学产品研发与技术应用落地方面积累了大量经验和案例,也形成了一些自己的思考与见解。我们认为,评价一款声学成像设备的性能,至少应该关注以下几个指标——阵列流形、成像频带范围、成像动态范围、定位误差、最低成像声压级、多目标探测性能、检测距离。

2.1 阵列流形

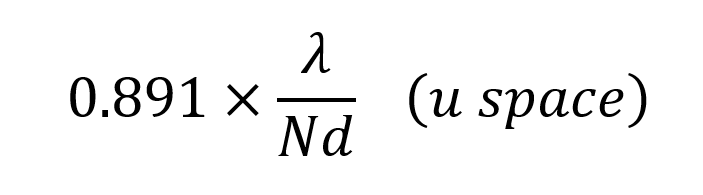

阵列流形是指阵列外形设计,一般由传感器数目、阵元间距和阵型排布决定。不同阵元个数与大小的声呐阵列,其性能大不相同。以常见的均匀线列阵波束形成为例,此时衡量阵列性能的主要参数之一3dB宽度(HPBW)为:

其中λ为信号的波长,N为阵元个数,d为阵元间距。而阵列波束图的3dB宽度越小,意味着主瓣越窄,阵列声源定位的性能越好。那么我们可以得出结论,信号波长不变时,N*d(孔径)越大,阵列的3dB带宽越小。因此,理论上阵元个数越多,阵元间距越大,阵列孔径越大,则阵列的声源定位性能越好。

•传感器数目•

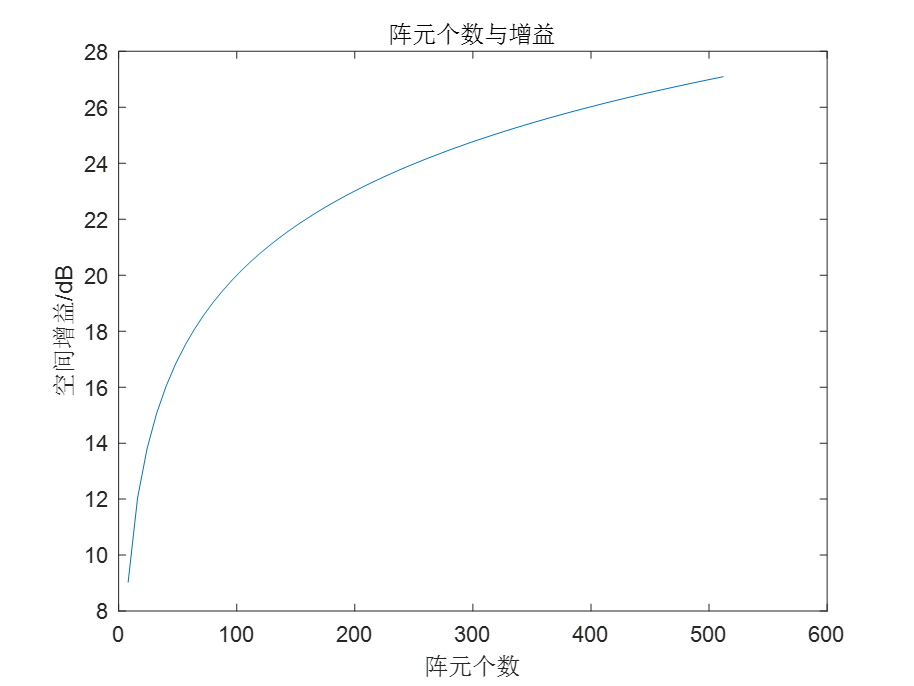

传感器数目,是指声学成像设备的声传感器数目。根据阵列信号处理的理论基础,声学阵列传感器数目的增多,会提高阵列的空间增益,但这个指标并非与阵元个数呈线性关系。

理想情况下,阵元数翻倍,阵列增益增加3dB。举例说明,当阵元数为64个时,要想提高3dB增益,阵元数就必须增加到128个,想继续增加3dB,就要将阵元数增加到256个。这意味着硬件成本、产品算力以及功耗的线性式叠加并不能换来“对等”的性能提升,甚至导致“性价比”呈指数下降。此外,在阵列直径一定的情况下,随着阵元数的增加,阵列的互耦增强,这种干扰也会导致阵列增益下降,因此目前市面上常见的声学成像设备的传感器数量还是以64和128为主。

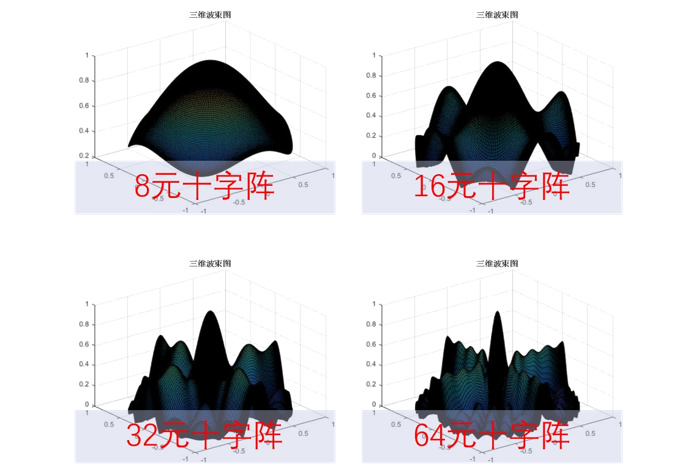

我们再举例直观感受一下。以十字阵为例,假设阵元间距固定为3cm,阵元个数分别为8、16、32、64时的波束图如下(接收单频信号3000Hz):

可以看出,在阵元间距不变的条件下,阵列的波束图主瓣随着阵元个数的增加越来越窄,直观的感觉就是由胖变瘦了,主瓣越尖锐,分辨率越高,波束形成定位性能越高,这是孔径的增大带来的阵列性能的提升。

•阵列间距•

阵元间距,是指两个声传感器之间的距离。传感器数目一定的条件下,阵元间距也决定了阵列的孔径大小。

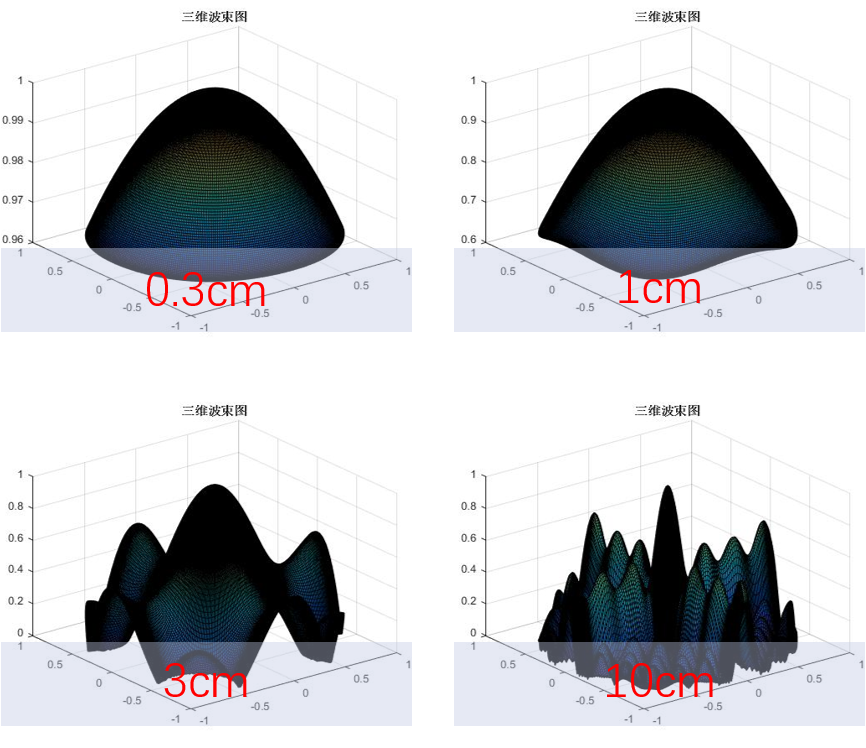

我们看看阵元间距增大产生的影响。假设将阵元个数固定为16,阵元间距分别为3mm,1cm,3cm,10cm时的波束图如下:(接收单频信号3000Hz)

可以看到,阵元个数一定的条件下,随着阵元间距的逐渐增大,孔径增大,阵列的波束图主瓣随着阵元个数的增加越来越窄,依然是由胖变瘦了,阵列性能也不断提升。

因此我们可以得出结论,在阵元个数一定的情况下,阵元间距越大,孔径越大,能取得的增益越高。但阵元间距也不是越大越好,一般阵元间距的设计要接近λ/2,也就是探测信号的半波长,其中信号波长的定义如下:

其中λ 代表波长(单位:米),v 代表声速(单位:米/秒),f 代表频率(单位:赫兹,Hz),在标准大气条件下,声速大约是 340 米/秒。因此频率越高,波长越短,当探测的目标信号是超声波信号时(20kHz以上),阵元间距就需要设计的很小。

以局部放电探测为例,一般局放声音是在20kHz~60kHz之间的宽带信号,取中心频点40kHz来计算,阵元间距大概在8.5mm左右,不足1cm,因此面向局部放电的声学成像产品的尺寸都不会设计的太大。

而相反地,为什么军用的舷侧阵声呐与拖曳声呐往往都长达几米甚至几十米?因为孔径必须足够大,才能探测到几公里外的目标。

•阵型排布•

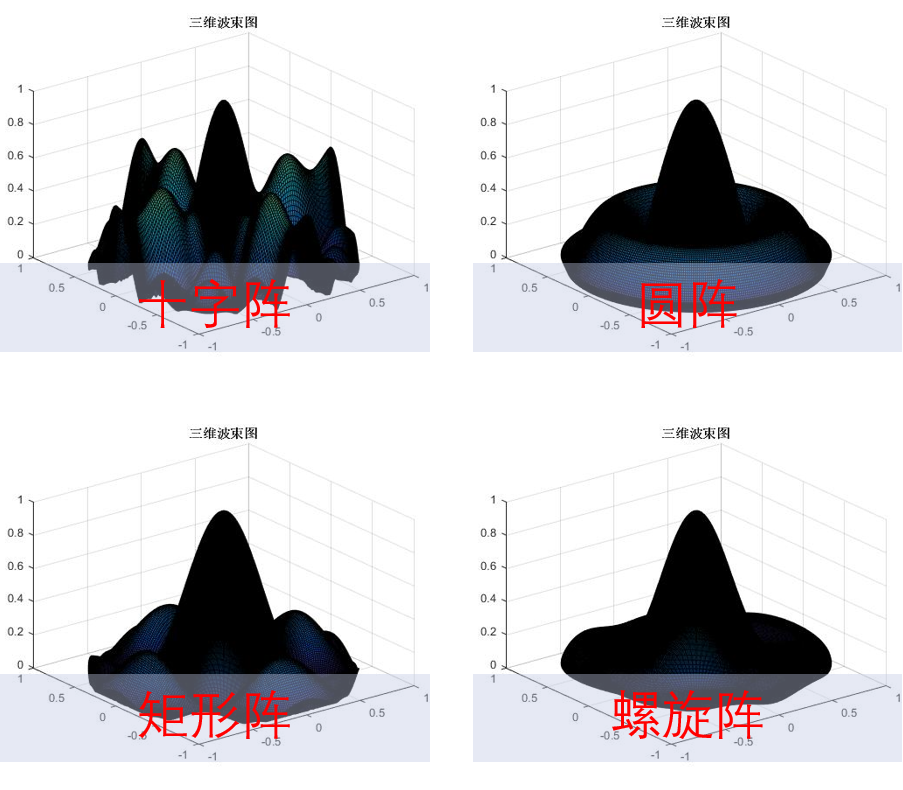

阵型排布,是指声学成像仪传感器排布的几何规则,比如我们常说的十字阵、平面阵和螺旋阵,其中十字阵、平面阵都属于均匀平面阵,圆阵与螺旋阵则是非均匀平面阵。下图展示了同一仿真信号条件下,不同阵形的成像波束图。

从阵型设计角度考虑,十字阵很容易获得较高的主瓣及分辨率,定位精度较高,在各个领域均能广泛应用;圆阵的主瓣旁瓣分布均匀,在0~360°分辨率较为均匀,常被作为智能音箱的阵型;矩形阵则在均匀分布的阵元范围内具有均匀的空间分辨率,是雷达设计常采用的阵型。

对于声学成像设备,目前大部分都采用非均匀阵设计,可以获得对成像鬼影更高的抑制能力。值得一提的是螺旋阵,其阵元的不规则分布避免了重复空间采样,能有效抑制混叠效应,抗干扰能力强,结构相对简单,易于实现,鲁棒性好。因此该阵型被应用于很多声学成像设备的设计方案。

2.2 成像频带范围

成像频带范围,是指声学成像仪能正常成像的信号频率范围,单位Hz。阵列成像的频带范围和麦克风的频带范围并非同一指标,目前MEMS麦克风频响大部分在20Hz~80kHz宽带范围。而阵列由于阵型孔径的限制,成像频带范围难以做到麦克风的响应频带那么宽,大部分在低频段2kHz~10kHz会出现明显的成像偏差。

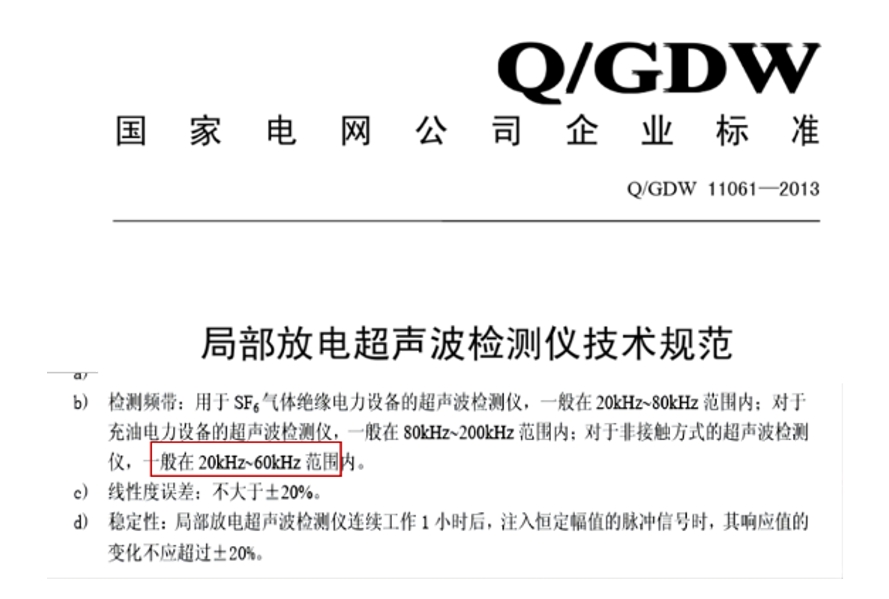

成像频带范围也并非越宽越好,过宽的频带会带来频率分辨率的下降,造成设备的成像精度和灵敏度下降。因此,我们主要考虑成像频带范围能否覆盖应用场景监测的需要。以局部放电探测为例,根据国家电网公司企业标准Q/GDW11061-2013《局部放电超声波检测仪技术规范》的要求,对于非接触方式的超声波检测仪,检测频带一般在20kHz~60 kHz范围内。

2.3 成像动态范围

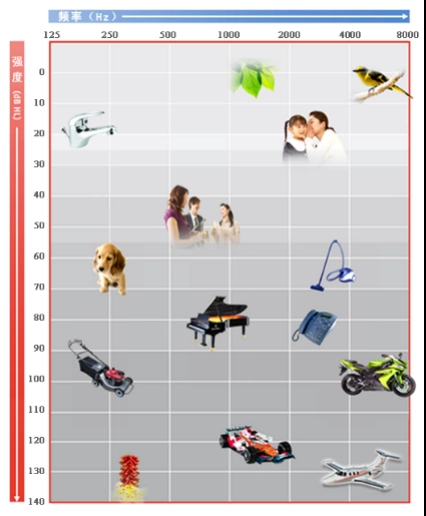

成像动态范围,是指声学成像仪检测的信号上下限范围之差,可通俗理解为声学成像仪能“听到”的最小声音和最大声音之间的差值,单位为dB。如果对声源级没有概念,可以参考下图:

考虑到实际的电力巡检应用场景都是远距离非接触检测,检测目标大多数是微弱的放电声音信号(假设存在非常严重的放电声音信号,可能早就被发现了),因此成像动态范围也并非越大越好,声成像设备对于微弱信号的检测能力往往更加重要。

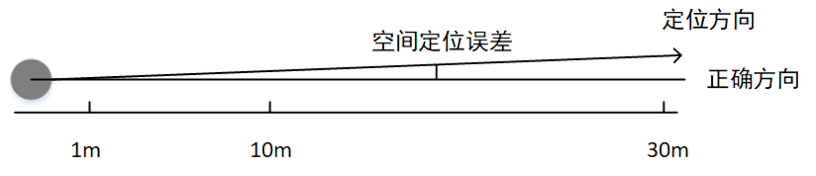

2.4 定位误差

定位误差是指在与声阵列轴向垂直方向上,实际声源中心点与声成像区域内声压最大值处的距离偏差。声源成像实际是计算空间中声压最大值相对阵列的空间角度,因此这个位置是和定位角度误差及距离相关的,定位误差会随着距离的增加而增大。

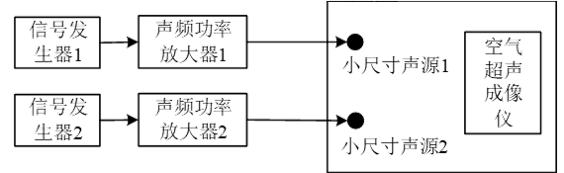

2.5 最低成像声压级

最低成像声压级,是指在与传声器阵列同轴方向上,可以被识别到并形成稳定声源成像的最小声信号的声压级。测试方法一般是在距离声源1 m处,标称频率范围内的1/3倍频程中心频率下,成像仪可形成稳定声源成像并且定位误差符合要求,则该声源0.5 m处的声压级为最低成像声压级。

最低成像声压级是声学成像设备的核心指标,该指标的好坏将直接影响声学成像设备的探测性能,比如有的产品客户觉得更加灵敏,有的产品客户觉得测得更远,其实都是因为产品的最低成像声压级更低。

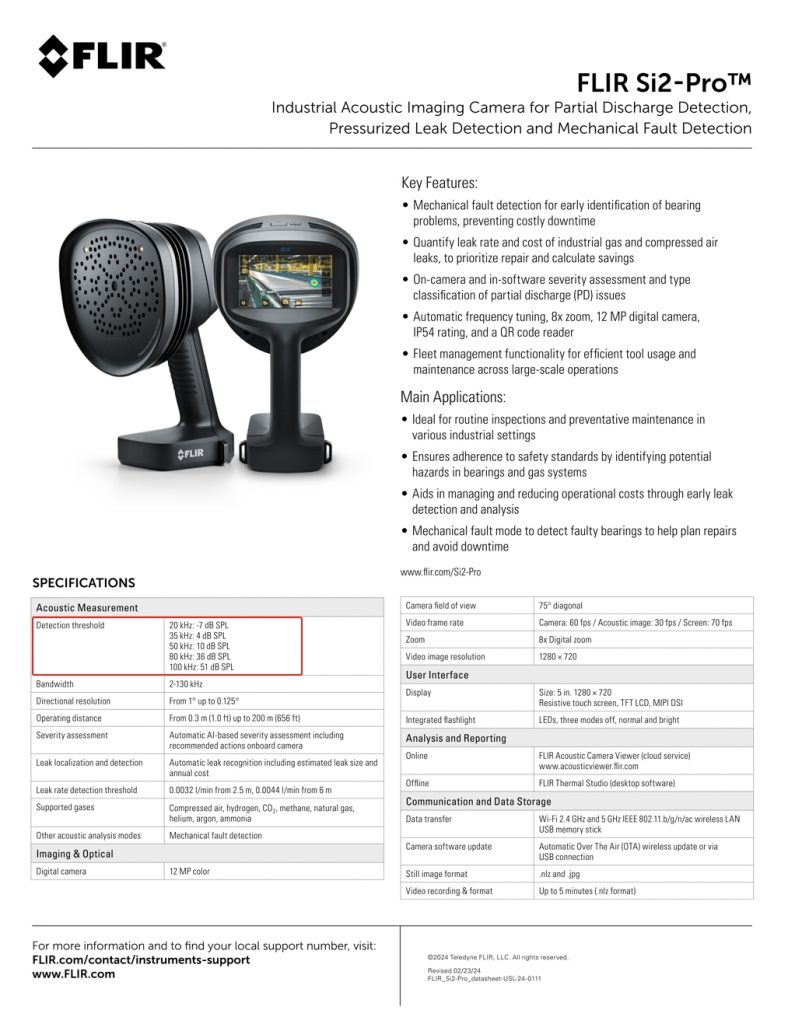

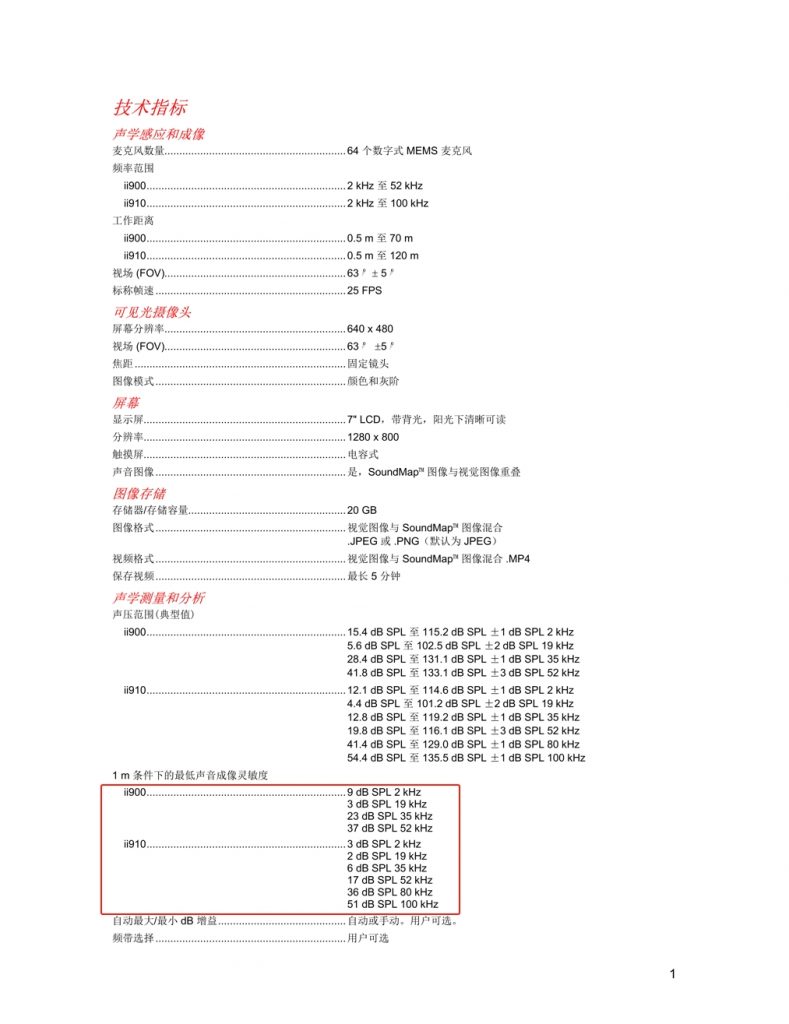

但考虑到计量的可行性,目前对于最低成像声压级的描述均指设备在不同的单频点上的成像性能。不同设备在不同频点上的性能也有所区别。

如下图所示,FLUKE和NL的产品手册上,都列明了各自产品在不同频点的最低成像声压级。这些指标看起来专业难懂,我们只需要知道,每个频点上的最低成像声压级越低,则代表该产品的探测性能越强。

因为实际应用过程中,设备基本都是在对宽带信号进行成像,目前还没有对宽带信号计量描述的确切方法,不过多个单频点的性能平均也接近频点范围的宽带性能,可以作为应用的参考。

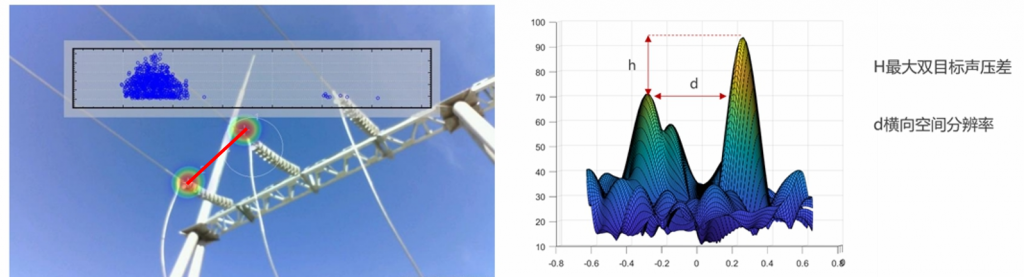

2.6 多目标探测性能

多目标探测性能是描述声学成像设备在探测2个以及2个以上目标时的一些关键性能,主要包含横向空间分辨率和多目标声压差两个分项指标。

•横向空间分辨率•

横向空间分辨率,是指在与声学成像设备轴向垂直方向上能分辨的两个声源的声中心之间的最小距离。该指标越小越好,横向空间分辨率越小,说明声学成像设备可以同时分辨两个距离较近的声源的能力越强。

•多目标声压差•

多目标声压差,是指声学成像设备能够同时准确定位的两个声源的最大声压级差。在工作频率范围内,这个指标越大越好,多目标的声压差值越大,说明声学成像仪可以同时探测的两个目标之间的声压差范围越大。

2.7 检测距离

检测距离,是指声学成像仪可以直接检测到目标信号的最远距离,也是客户最关注的性能指标之一。但实际上,影响检测距离的因素非常多,我们很难在不设定任何条件的情况下,给出一款设备确切的检测距离。以下因素均会影响设备的检测距离:

01 阵列形状:阵列形状和大小,会影响空间不同方向接收信号的分辨率以及指向性。

02 阵元数目:阵列中的阵元数目会影响接收信号的空间增益,从而影响检测距离。

03 材料和结构:声学阵列不同的设计材料和结构,对于通道一致性以及混响抑制能力的影响巨大,也会影响检测距离。

04 接收信号频率:低频衰减慢,传播距离远;高频指向性好,衰减快。

05 环境噪声水平:当前应用环境中的噪声声压级,噪声越大会导致检测距离大大降低。

总之检测距离主要由设备本身的检测灵敏度及接收信号的信噪比确定。目前大部分设备的检测距离多数会描述为0~100m,但不提测试条件,单提这一指标并无太大意义。

写在最后

上一篇文章我们提到,局部放电是造成高压电气设备最终发生绝缘击穿的重要原因,也是绝缘劣化的重要标征,是电网安全的头号公敌。国家相关规定要求变电站巡视应重点检查设备有无电晕、放电,接头有无过热现象,且检测仪器宜具备放电类型识别功能或给出各类局部放电发生的可能性。

声学成像仪检测局部放电的原理,是利用波束形成理论的声源定位技术以及AI环境声目标识别技术,对设备故障时产生的声场信号进行检测、测量、定位,通过彩色等高线图谱的方式进行可视化呈现,将声场图与可见光的视频进行空间融合,直观锁定缺陷点声源的位置,实现类似热影像仪对物体温度的探测。

目前市面上国内外的声像仪产品,基本具备了放电类型识别功能和局放严重程度判定,却无法提供进一步的诊断方案与处理意见,这是因为声学AI的检测过程会受到多方制约因素的影响,如声传播路径衰减、环境噪声干扰、数据库样本积累不足、应用环境分散且复杂等,仅仅依靠声学信息难以给出更多科学准确的逻辑支撑和智能全面的分析结论,难以为用户提供更为实际的问题解决方案。

下一篇文章,我们将重点讨论声学成像仪进行局部放电严重程度判定的原理和难点,敬请期待!